Cosa Nostra e la Casa Bianca: una storia lunga quasi un secolo

Poteva mancare Trump nella galleria dei presidenti Usa che hanno avuto rapporti con la mafia? Certo che no. Ma, almeno in questo, è in ottima compagnia. Come racconta un libro pubblicato da poco

Bentrovati. Questa è la puntata # 17 di “È la Storia Bellezza”, la newsletter che unisce presente e passato attraverso notizie di cronaca e aggiornamenti su quanto si muove nel mondo della ricerca storica. Per la prima volta mi cimento in un tema che, da “Martin Scorsese dipendente” quale sono, mi ha sempre appassionato: quello della storia del crimine organizzato americano. Lo spunto me l’ha offerto un libro uscito negli Usa e che si occupa del rapporto tra mafia e Casa Bianca. Rapporto, come vedremo, tutt’altro che occasionale: parte dagli anni Trenta del secolo scorso e arriva all’attuale presidente Trump. Che anche per questo darà molto da fare agli storici futuri…

Bene, a questo punto scommetto che vi stiate domandando come aiutare questa newsletter a crescere (so che avete molte idee da mettere in pratica per cui non vi suggerisco nulla). Mi fermo qui perché in attesa c’è un sacco di carne al fuoco… Buona lettura

La storia che sto per raccontare è piena di nomi altisonanti ma inizia con un nome che non vi dirà molto: Charles Gargotta. Non vi dice nulla probabilmente perché siete persone per bene, non siete esperti di mafia americana, non avete vissuto nel Missouri tra gli anni Quaranta e Cinquanta e anche perché non avete letto un libro uscito di recente negli Usa: Wiseguys and the White House (Harper Collins) di Eric Dezenhall. Tradotto, il titolo suona più o meno come “I furbacchioni e la Casa Bianca”. C’è poi il sottotitolo che rende il tutto più chiaro: “Gangsters, Presidenti e i loro accordi”. Insomma, il tema è quello dei rapporti oscuri e trasversali tra mafiosi e presidenti degli Stati Uniti, dagli anni Trenta ad oggi. Come vedremo, di materiale ce n’è in abbondanza. E sarebbe potuto essercene ancora di più se Dezenhall avesse allargato un po’ lo spettro della sua indagine. Ma lui ha voluto limitarsi ai collegamenti di vari presidenti Usa e la sola mafia, non con il crimine in generale perché in questo caso avrebbe potuto scrivere un’enciclopedia, dedicando magari uno dei primi capitoli ad esempio a quel Andrew Jackson, settimo presidente degli Stati Uniti, in carica tra il 1829 e il 1837, che da generale dell’esercito si era avvalso della collaborazione di un noto pirata, Jean Lafitte, per combattere gli inglesi tra il 1814 e il 1815. Ma a Dezenhall interessano soprattutto i mafiosi perché viene da una cittadina del New Jersey, Cherry Hill, molto “chiacchierata” per l’alta densità di italo-americani che hanno dato vita ad un ambiente che – dice sempre Dezenhall – ricorda quello della serie tv dei “Soprano”. Non a caso molti compagni di scuola di Dezenhall sono finiti in questa o quella grande famiglia mafiosa della vicina New York mentre lui andava al college prima e all’Università poi, diventando un esperto di “gestione delle crisi” oltre che uno scrittore di successo, autore di una dozzina di libri equamente divisi tra saggi e romanzi, tra storie di malavita e racconti di spionaggio.

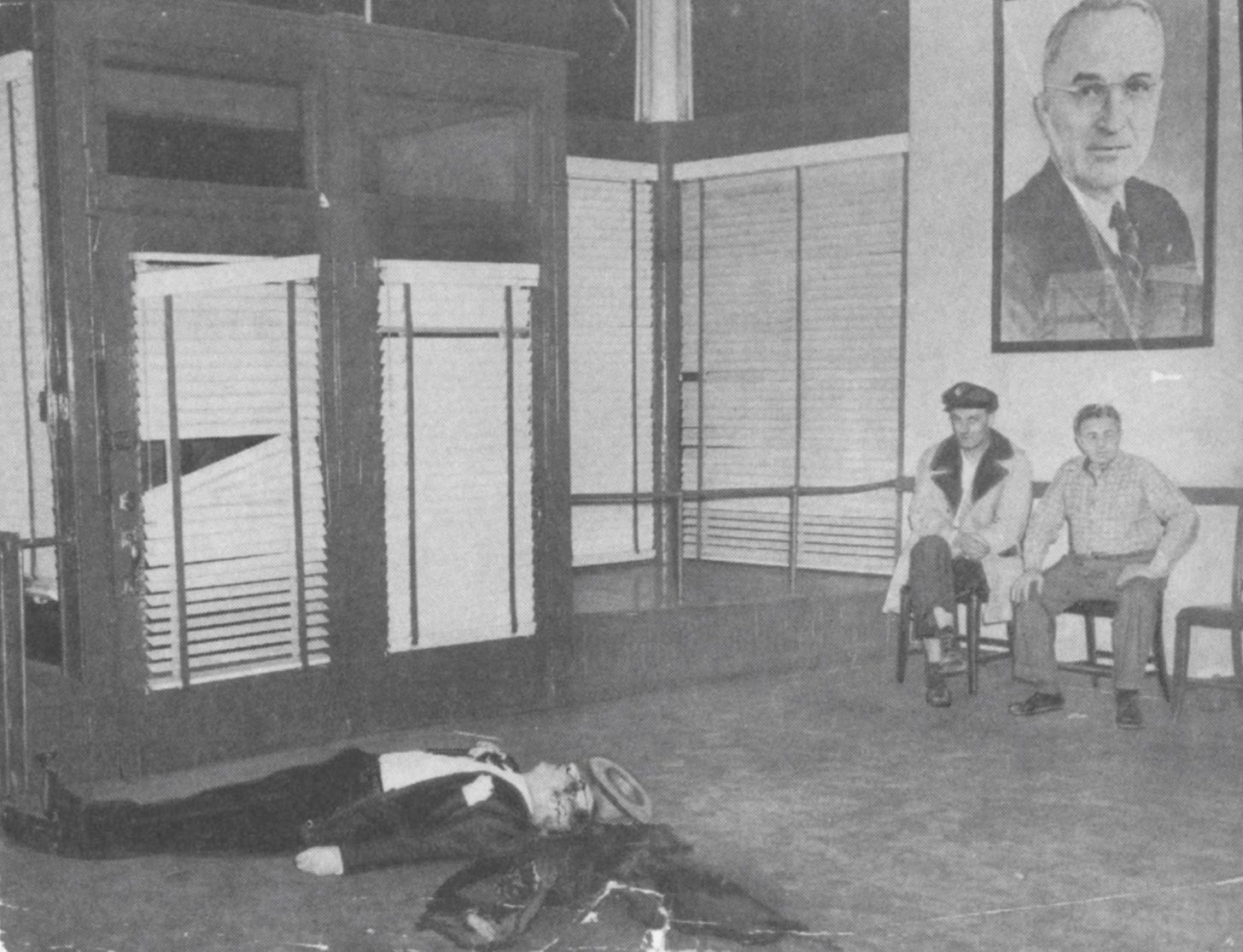

Ma torniamo brevemente a Charles Gargotta, noto all’epoca negli ambienti della malavita di Kansas City anche come “Cane Pazzo”. Un delinquente a tutto tondo di cui però interessa qui l’ultimo giorno dei suoi quarantanove anni di vita. Un giorno decisamente sfortunato come potrete vedere sbirciando la foto qui sotto. Gargotta infatti è quello a sinistra, sdraiato nella classica pozza di sangue. Il suo sangue. L’altro elemento importante di questa foto iconica (che Dezenhall ha spesso citato come emblematica del rapporto Mafia-Casa Bianca) è la grande foto sulla sinistra, sopra quei due tizi seduti e un po’ spaesati. Siamo a Kansas City (che in questa occasione ho scoperto, ammetto, essere nel Missouri e non nel Kansas…), la mattina del 6 aprile 1950 nella sede del Partito democratico della città e questo spiega perché all’entrata troneggi l’immagine del presidente Harry Truman, il 33mo inquilino della Casa Bianca, all’epoca da poco rieletto per il suo secondo e ultimo mandato quadriennale. Sotto il suo sguardo, la sera precedente, vennero uccisi (da chi non si sa così come non si conosce il movente) sia Gargotta che il suo capo, il boss della mafia di Kansas City Charles Binaggio. Perché due mafiosi così importanti frequentavano la sede del partito del Presidente degli Usa?

A Truman, l’uomo che ordinò l’uso della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki nell’agosto 1945, Dezenhall dedica varie pagine del suo libro: non le prime che sono per il predecessore di Truman, Franklin Delano Roosevelt, né le ultime che sono ad appannaggio dell’attuale presidente, Donald J. Trump. Ma è comunque Truman ad avere un ruolo centrale in questo “viaggio nella Storia” visto che dovette il suo esordio in politica alla mafia di Kansas City guidata dal boss del racket locale Tom Pendergast insieme all’altro boss John Lazia. Il ruolo della mafia nell’ascesa politica di Truman, iniziata con l’elezione al Senato nel 1934, secondo Dezenhall è certa ma è anche un particolare spesso omesso o sottovalutato da molte biografie del presidente nonostante alcune chiare ammissioni dello stesso Truman nei suoi diari: «Non mi piaceva lavorare con queste persone, ma dovevo la mia carriera a loro. E a volte dovevo lasciarli rubare per fare alcune delle cose che dovevo fare io».

Questo non vuol dire che Truman o altri futuri presidenti Usa abbiano svolto direttamente attività criminali in combutta della mafia. Molto spesso, sostiene Dezenhall, la vicinanza di un futuro presidente alla criminalità organizzata è semplicemente inevitabile, a causa della natura interconnessa tra politica, mafia, sindacati, apparati partitici cittadini e statali e altri potenti interessi. Il più delle volte, i presidenti ignorano la natura precisa di tali legami. Molti, come Kennedy e Richard Nixon, supervisionavano la repressione della criminalità organizzata e allo stesso tempo flirtavano con essa. Quindi i legami, quando ci sono stati (e spesso ci sono stati) sono stati per lo più torbidi ma “sfumati” se vogliamo. Tuttavia è indubbio che in più occasioni e per molti presidenti la mafia è intervenuta, prima o dopo il loro arrivo alla Casa Bianca, per agevolarne la carriera politica, per procurare fondi e voti, per aiutare a sconfiggere gli avversari o eliminare concorrenti scomodi. Tutte cose che hanno un costo, come Truman ben sapeva e come Dezenhall cerca di provare citando casi come questo: «Durante l'amministrazione Truman, il mafioso di Chicago (Illinois, NdR) Paul Ricca finì in una prigione federale per aver tentato di prendere il controllo del sindacato International Alliance of Theatrical Stage Employees. L’avvocato di Ricca era Paul Dillon, ex responsabile della campagna elettorale di Truman al Senato degli Stati Uniti. Dillon aveva anche difeso Pendergast». Alla fine, l’avvocato ottenne la libertà vigilata per Ricca e, un anno dopo, alle elezioni presidenziali del 1948, l’ “organizzazione” consegnò l’importante stato dell'Illinois a Truman. Ovviamente, «non è emersa alcuna prova che colleghi Truman al piano» scrive Dezenhall secondo il quale «non ci sono prove che Harry Truman abbia mai preso un centesimo, e non credo che l'abbia fatto. Penso che se si guarda a ciò che ha scritto nei suoi diari e a ciò che ha detto in privato, ci sono state certe persone con cui ha dovuto avere a che fare». E per rinforzare la sua tesi, Dezenhall ricorda come l’amministrazione Truman abbia “facilitato” la vita a vari boss mafiosi in carcere: avvicinandoli a casa, trasferendoli in carceri più commode, concedendo arresti domiciliari o altro: «Harry Truman era molto attivo in questo settore…».

Ricordiamo a questo punto che, forse non a caso, Truman era stato vicepresidente di Franklin D. Roosevelt, l’uomo alla guida degli Usa per gran parte degli anni Trenta e della Seconda Guerra mondiale. Ed è a Roosevelt che fa capo uno dei capitoli più noti dei rapporti tra politica e mafia negli Usa: infatti sono da tempo note le commistioni tra l’amministrazione Roosevelt, gli apparati militari di sicurezza Usa e il crimine organizzato a partire dal 1942 quando, entrati in Guerra nel dicembre precedente dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbour, gli Stati Uniti dovettero garantire sia l’efficienza dei porti atlantici (controllati dai “sindacati” vicini a Cosa Nostra) sia il controllo delle coste minacciate da varie infiltrazioni di agenti tedeschi. L’accordo fu stretto col boss dei boss Lucky Luciano, in carcere a Dannemora, tramite il suo amico e socio (a piede libero) Meyer Lansky, esponente di punta della mafia ebraica ben contento, oltre che di avere una “legittimazione” politica, di poter combattere gli odiati nazisti. Come è noto, l’anno dopo, l’accordo tra Cosa Nostra e il governo degli Stati Uniti si estese in vista dello sbarco anglo-americano in Sicilia (Operazione Husky, 9-10 luglio 1943): i “picciotti” facilitarono lo sbarco in vari modi e il “ritorno” fu subito evidente visto l’alto numero di mafiosi promossi nelle amministrazioni locali come sindaci o altro. Storie note alle quali però Dezenhall ha aggiunto vari particolari poiché ha potuto accedere all’archivio privato della famiglia Lansky (anche i gangsters producono e conservano documenti e diari): « Ho deciso di raccontare cosa fecero Meyer e il suo socio Charles "Lucky" Luciano con la Marina militare Usa per proteggere i moli di New York dai sabotaggi, individuare i fiancheggiatori nazisti e aiutare a trovare risorse all’estero per l’invasione della Sicilia. In "Wiseguys" approfondisco i dettagli dell'operazione voluta da Roosevelt, poiché ora sappiamo molto di più su questo programma, che il governo ha negato per 40 anni».

Una cosa importante che Dezenhall sottolinea è che ci sono stati vari presidenti Usa ai quali non è possibile attribuire alcuna connessione con il crimine organizzato: questo vale per Eisenhower (1953-1961), Gerald Ford (1974-1977), per i due Bush (George H. Bush presidente dal 1989 al 1993 e il figlio George W. Bush, in carica dal 2001 al 2009) per Bill Clinton (1993-2001) e per Barak Obama (2009-2017). Questo non vuol dire che siano stati degli stinchi di santo ma solo che non si sporcarono le mani in quel particolare modo. Del resto ce ne sono così tanti… In Wiseguys and the White House, oltre a Roosevelt e a Truman, Dezenhall si sofferma soprattutto su Kennedy, Lyndon B. Johnson, Nixon, Reagan, Biden e Trump. Per ognuno di loro c’è qualcosa ma di gravità variabile. Ad esempio, Johnson (alla Casa Bianca tra il 1963 e il 1968, subito dopo John Kennedy di cui era stato vicepresidente) autorizzò l’FBI a ricorrere ai servigi di un killer della mafia, Greg Scarpa (uno che avrebbe fatto paura pure a Gargotta) per sequestrare e “far parlare” alcuni membri del Ku Klux Klan responsabili del rapimento e dell’omicidio di tre attivisti della comunità afro-americana. Come è noto, i diritti delle minoranze di colore ebbero un grosso impulso sotto la presidenza Johnson, in questo in continuità con quella Kennedy: non potendo impedire gli omicidi, Johnson almeno vole far vedere che si era fatta rapidamente giustizia e che i corpi delle vittime erano stati trovati e restituiti alle famiglie.

Più corposo – e articolato – il dossier su John Kennedy anche se qui, come per Roosevelt, molte cose sono già note da tempo: gli intrallazzi di Papà Kennedy, Joe, per far eleggere il figlio John prima senatore e poi presidente; il fatto che JFK andava a letto (tra le altre) con Judith Exner, fidanzata dei boss Sam Giancana e John Rosselli; i legami tra amministrazione Kennedy e la mafia nei complotti per eliminare il leader cubano Fidel Castro; i contatti del clan Kennedy, tramite Frank Sinatra e Peter Lawford, con ambienti mafiosi del cinema, del mondo dello spettacolo e dei casinò… Anche in ragione di tutto questo Dezenhall non crede che la mafia possa aver avuto un ruolo nell’attentato mortale di Dallas. Ma per chi ha frequentato un po’ la storia dei Kennedy c’è un altro personaggio equivoco che incrociò la loro strada non da alleato ma da nemico giurato: Jimmy Hoffa, leader del potente sindacato dei camionisti americani, a sua volta legatissimo alla mafia. La figura di Hoffa torna più volte in Wiseguys and the White House ma nelle pagine dedicate a Richard Nixon e a Joe Biden. Come è noto, Kennedy nel 1960 sconfisse alle elezioni presidenziali Nixon, candidato repubblicano e vicepresidente dell’uscente Eisenhower. I Kennedy odiavano Hoffa, Nixon odiava i Kennedy e quindi Hoffa era felice di sostenere Nixon. Questo intreccio di rancori fece sì, tra le altre cose, che un importante settore del mondo sindacale e del lavoro passasse gradualmente dai Democratici ai Repubblicani. Hoffa, in quanto capo dei Teamsters – il sindacato dei camionisti controllato dalla mafia - appoggiò Nixon nel 1960, nonostante il sindacato si rifiutasse di appoggiare entrambi i candidati. I Teamsters diedero poi ufficialmente a Nixon 30 mila dollari anche nella campagna del 1972, sebbene Dezenhall affermi, senza citare la fonte, che ufficiosamente «il sindacato probabilmente diede molto di più». A quell’epoca, Hoffa era tornato da poco in libertà: infatti era stato condannato e incarcerato nel 1967 per corruzione e frode. Contro il parere della commissione federale per la libertà vigilata, Nixon commutò la pena nel 1971, a condizione che si astenesse dalla leadership dei Teamsters, il che aiutò Frank Fitzsimmons, successore di Hoffa, e garantì il sostegno elettorale del sindacato ai repubblicani. In seguito, Nixon si avvalse del privilegio di riservatezza per trattenere i documenti della Casa Bianca relativi all'accordo di clemenza stipulato con Hoffa. Ciononostante, a conferma del fatto che in Storia non si può mai dividere nettamente il bianco dal nero, Nixon nell’ottobre 1970 firmò anche la legge RICO, che rendeva più facile perseguire i mafiosi, contribuendo così in modo importante alla lotta alla criminalità organizzata.

Chi ha visto il film The Irishman di Martin Scorsese (2019) ricorda forse alcuni di quei momenti. Il film racconta – secondo Dezenhall in modo molto romanzato – la vita di Frank Sheeran, irlandese, veterano di guerra e camionista, sicario della mafia di Filadelfia assoldato per uccidere Hoffa di cui è stato amico e collaboratore per anni. Anche Sheeran ha avuto un ruolo nel sindacato dei camionisti, ruolo che, negli anni Settanta, sarebbe stato utile ad un giovane aspirante neo senatore destinato a diventare anche vicepresidente (con Obama) e poi presidente degli Stati Uniti: Joe Biden. Nel 1972, a soli 29 anni, Biden voleva correre per il seggio di senatore del Delaware ma i sondaggi non lo davano per favorito anche perché voleva scalzare il potente e ben radicato senatore uscente, il repubblicano J. Caleb Boggs. Boggs voleva stroncare il rivale pubblicando, a pochi giorni dall’apertura delle urne, un annuncio molto duro sui giornali dello Stato. Non ci riuscì perché – “senza che Biden lo sapesse” precisa Dezenhall - Sheeran intervenne con i Teamsters in modo semplice ma efficace: «Si assicurò che i giornali non venissero distribuiti». E Biden, sempre dato per soccombente dai sondaggi, alla fine vinse le elezioni con soli 3.100 voti di scarto…

I legami di Ronald Reagan (nella cui amministrazione Dazenhall ha lavorato per un certo periodo) con Cosa Nostra sono stati decisamente più corposi anche se, come nel caso di Biden, si sono concretizzati molto prima del suo arrivo alla Casa Bianca. Ciò non toglie che il personaggio che si era costruito negli anni, come attore e come politico, aveva avuto aiuti decisivi da una ben precisa direzione. E non solo perché anche lui ricevette il sostegno, nella sua vittoriosa campagna presidenziale del 1980, dai Teamsters e dal loro capo, Jackie Presser, accusato – da buon successore di Hoffa - di aver avuto legami con la mafia e di essere stato un informatore dell’FBI: «Quando l’ex agente dell’FBI Clarence Newton – ricorda Dezenhall - avvertì il futuro procuratore generale Ed Meese III che Reagan avrebbe dovuto stare alla larga da Presser a causa dei suoi loschi trascorsi, Meese rispose: “Ma Newt, non è mai stato incriminato”. Dopo le elezioni, Reagan inserì Presser nel suo team di transizione…». Questa storia sarebbe già sufficiente a far storcere il naso ma c’è molto di più nella biografia del presidente che vinse la Guerra Fredda. Infatti, alla fine della Seconda guerra mondiale la carriera di Reagan a Hollywood entrò in crisi dopo alcuni anni di grandi successi e per risalire la china si rivolse ad un personaggio che dire equivoco è dir poco: Lew Wasserman, agente e produttore dalla MCA Universal. Spiega Dezenhall che «Wasserman ha costruito la sua attività sulle spalle della mafia: usava la mafia come una sorta di polizza assicurativa per assicurarsi che, soprattutto nei rapporti con i sindacati, le cose andassero bene durante la produzione dei film». Grazie a Wasserman, Reagan riprese la sua carriera cinematografica alla quale affiance quella di sindacalista e di attivista politico (nota è la sua attività anti comunista nel mondo del cinema). Diventato presidente della Screen Actors Guild, Reagan concesse a Wasserman di agire sia come un’agenzia di talenti che come una società di produzione cinematografica e televisiva. Un unicum al quale va aggiunto che Wasserman e Reagan erano anche molto legati all’avvocato d’affari Sidney Korshak, capace di fornire assistenza e consulenze sia a multinazionali e majors cinematografiche che a personaggi come Al Capone, Sam Giancana o i vertici della mafia di Chicago (la cosiddetta “Chicago Outfit”), passando dal solito Hoffa. In conclusione, se è vero che, come dice Dezenhall, «non si può dimostrare che Reagan si sia seduto con i gangster e abbia fatto accordi con loro, comunque qui abbiamo qualcuno la cui carriera è stata salvata da qualcun altro che ha costruito il proprio business sulle spalle della mafia». Ed è sempre Dezenhall a sottolineare un ultimo fatto, relativo questo sì agli anni della presidenza Reagan, anni in cui la Casa Bianca dichiarò guerra alla mafia e al crimine organizzato: «è molto interessante notare che Reagan ha guidato alcuni dei procedimenti giudiziari più aggressivi contro la mafia come il processo del 1986 a New York. Ma sapete chi non è rimasto coinvolto in tutto questo? La “Chicago Outfit” e gli amici Lou Wasserman e Korshak».

Chiudiamo con qualche chicca sull’attuale inquilino della Casa Bianca. Di Trump in Wiseguys and the White House si sottolinea una peculiarità non da poco: è l’unico presidente che abbia ammesso di aver avuto rapporti con la mafia. L’ha fatto ovviamente prima di essere eletto ma l’ha fatto in una delle trasmissioni più seguite della tv americana: il Late Show di David Letterman. Era il 2013 quando Trump si fece intervistare da Letterman il quale gli chiese: «Ha mai fatto affari consapevolmente con la criminalità organizzata?». La risposta è stata sorprendente: «Ho cercato davvero di starne lontano il più possibile anche se essendo cresciuto a New York e avendo fatto affari a New York, direi che potrebbe esserci stato uno di quei personaggi lungo la strada». Ma solo qualche attimo dopo, passa disinvoltamente dal condizionale all’indicativo: «Ho incontrato occasionalmente alcune di quelle persone. Sono persone molto simpatiche». Ci sono anche foto di Trump con alcune di quelle “persone simpatiche”: ad esempio lui con Joseph “Skinny Joey"” Merlino di Filadelfia incarcerato due volte, o ancora lui con John Alite, ex sicario della famiglia Gambino di New York, incarcerato per rapina e omicidio. E potrebbero essercene – e magari ci sono – anche altre perché un paio di elementi le rendono più che plausibili. Elemento n.1: immaginate una torre in costruzione a Manhattan. Probabilmente pensate ad uno scheletro d’acciaio e a una gru. Non immaginate il cemento armato che invece è quello che Trump, che nasce soprattutto come costruttore edilizio, ha usato. Sicurezza e solidità a parte, il problema è che mentre quella dell’acciaio è un’industria internazionale che ha regole e prezzi decisi dal mercato, il cemento armato è un prodotto più artigianale che si può facilmente produrre localmente. E infatti, storicamente, il mercato del cemento armato a New York a chi è in mano? A due aziende di proprietà delle famiglie mafiose dei Genovese, dei Gambino e dei Colombo. E quindi cosa fece Trump? Ottenne pace sindacale e nessun problema di sabotaggio ai cantieri semplicemente pagando il cemento “un po’ di più” del suo prezzo di mercato. Del resto non c'è alcun illecito nel pagamento eccessivo del cemento. O di un terreno – e qui siamo all’Elemento n. 2 – come quello acquistato da Trump ad Atlantic City (una delle capitali del gioco d’azzardo) da un certo Salvy Testa, figlio di Phil Testa, boss mafioso saltato per aria nel 1981. Testa aveva una proprietà sul lungomare di Atlantic City, vicino al lungomare, che era stata valutata 195 mila dollari ma Trump, tramite una segretaria, l’ha comprata per un milione e centomila dollari, cioé 10 volte tanto. Quanto avrà influito su tutto questo il fatto che l’avvocato – oltre che “maestro di vita” per sua stessa ammissione – di Trump fosse quel Roy Cohn che oltre al futuro presidente Usa aveva “curato gli interessi” di un sacco di vip (Onassis, Murdoch) e delinquenti di vaglia come Anthony Salerno, Carmine Galante e John Gotti, l’ultimo vero “Capo dei capi” di Cosa Nostra?

Una frase

«Ogni cosa è già stata detta; ma poiché nessuno ha ascoltato, bisogna ricominciare di continuo».

André Gide, scrittore francese (1869 - 1951)

Scopri lo Speciale n. 16 di Storia In Rete e tutti gli altri numeri pubblicati. Se invece preferisci il formato kindle di Amazon, allora clicca qui

“Bella Storia” su No Limits Radio

Martedì 8 luglio alle 12 (e in replica alle 15) va in onda l’ottava puntata di “Bella Storia”, la mia nuova trasmissione di storia e attualità su No Limits Radio la web radio in cima alla classifica degli ascolti medi giornalieri. Le puntate precedenti sono su No Limits Radio Replay.

Cose interessanti e/o curiose trovate in giro

«Berlinguer? Molto sopravvalutato»: l’ex presidente del Consiglio e collaboratore del leader socialista Bettino Craxi, Giuliano Amato ha dato un giudizio storico molto duro sull’ex leader comunista Enrico Berlinguer durante un convegno al Senato: «Un uomo di grande fascino ma privo di vedute per il futuro».

Ritrovata l’ammiraglia dell’Invicible Armada: è stato localizzato un relitto nel canale di accesso al porto di Gipuzkoa (Paesi baschi) che si ritiene sia la leggendaria nave Santa Ana, il veliero che aveva guidato nel 1588 lo sfortunato attacco spagnolo all’Inghilterra. Sopravvissuta al disastro, la nave sarebbe affondata poco dopo a causa di un’esplosione accidentale di un barile di polvere da sparo. L’analisi al Carbonio-14 ha confermato che i resti risalgono alla seconda metà del Cinquecento.

Saggi e romanzi freschi di stampa: il sito Thriller storici e dintorni ha pubblicato la consueta rassegna delle novità editoriali per gli appassionati di storia uscite a inizio mese. Per consultare la lista cliccare qui.

Nessuna faida tra faraoni: secondo uno studio pubblicato sulla rivista Antiquity da Jun Yi Wong, egittologo dell' Università di Toronto, le statue della regina egizia Hatshepsut non vennero sistematicamente distrutte, dopo la sua morte, dal figliastro e successore Thutmose III con intenti particolarmente ostili, come si è creduto fino ad oggi, ma per seguire una tradizione di “disattivazione” delle immagini del sovrano precedente. Una pratica ritenuta necessaria per affermare il nuovo potere e sottolineare la discontinuità col governo precedente.

Di Napoleone non si butta mai nulla: 100 oggetti napoleonici sono andati all’asta da Sotheby Paris lo scorso 25 giugno per un incasso di circa 10 milioni di dollari. Ritratti, sigilli, documenti, cappelli e sciarpe sono andati a ruba e tra essi forse il reperto più curioso di tutti: la manica del suo cappotto da Primo Console, rimossa e conservata da un sarto dopo che un servitore vi aveva rovesciato sopra della salsa.

L’Irlanda e gli afrodiscendenti: la fantasia e la tenacia di certi ricercatori non conosce limiti. L’ultima novità arriva dall’Irlanda dove, a Londonderry, è stata presentata la mostra Black Heritage NI: Hidden History che si propone di raccontare «le storie dei neri che hanno contribuito a plasmare la società irlandese nel corso della storia». I curatori l’hanno presa alla larga perché l’indagine sulla storia dei neri in Irlanda copre, secondo loro, quasi duemila anni: dall'epoca vichinga e romana fino alla presenza dei soldati afroamericani durante la Seconda guerra mondiale.

È la Storia Bellezza è uno spin off di “Storia In Rete”, portale di informazione storica online dal 2000. Per suggerimenti, critiche, segnalazioni e commenti si può scrivere a fabio@storiainrete.com. Siamo anche su Facebook, Instagram, X, Vimeo e Linkedin.

Per recuperare le newsletter passate clicca qui.

Molto interessante e ovviamente poco conosciuta e divulgata la vicenda legata all’apporto della Mafia nello sbarco e “liberazione” della Sicilia. Andrebbe meglio approfondita in quanto l’operazione andò discretamente veloce fino a Napoli per poi rallentare nel resto della penisola

Wise guys sta per “uomini d’onore” non “furbacchioni”. L’utilizzazione del killer Scarpa dal parte dell’FBI, figurarsi se LBJ ne sapeva qualcosa, è un noto episodio (film Mississippi Burning) e si riferisce all’uccisione di tre attivisti di New York